-

Content count

257 -

Joined

-

Last visited

-

Days Won

34

Posts posted by omegatron

-

-

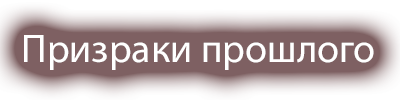

Попала некая плата с высоковольтным трансформатором питающий разрядник "Р-22". Собрана схема на полевом транзисторе "2П795А4" и на микросхеме "2YF31".

lalka, Vadim-Snow-72 and Чёрный сталкер like this -

В таком стекле я постил уже такие как "4Ф6С" и "6Ф6М".

-

Ничего полезного сказать не могу, так как по ФЭУ-ВЭИ в сети информации практически нет вообще. Я сам был бы рад, но увы и ах...

Updated: По ним может подсказать один из участников с ником "neizv", если он конечно захочет сюда заходить, но желания у него мало распинаться..(

-

А вот действительно интересная лампочка-ветеранша ВОВ--"Победная"!

На цоколе лампы вручную нацарапана номерная маркировка "636" и дата--май 45 года, когда как раз закончилась самая страшная война--Великая Отечественная...

Клапауций likes this

Клапауций likes this -

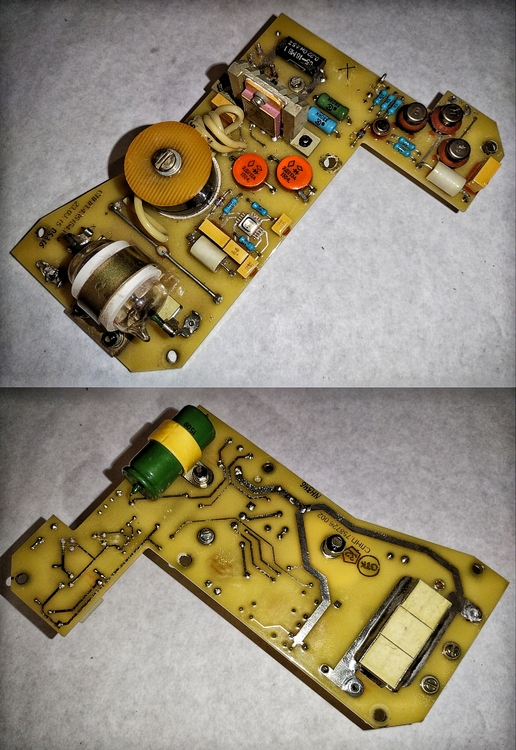

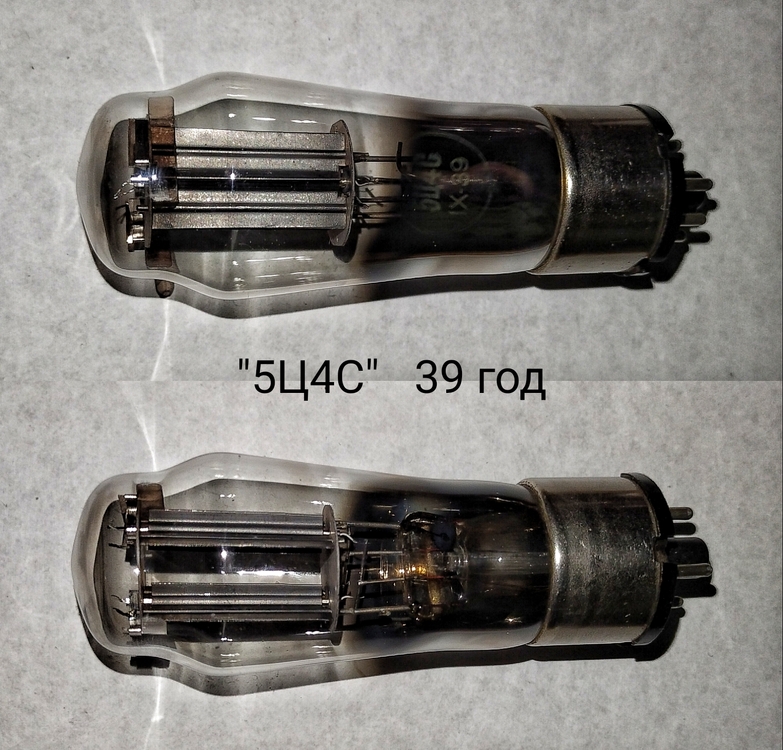

Еще один весьма ранний довоенный вакуумный прибор--двуханодный кенотрон типа "5Ц4С". Питерская "Светлана", 39 год.

В принципе, от поздних образцов, лампа отличается длинной баллона, металлической юбкой цоколя, ну и более зеркальным геттером.

Клапауций likes this -

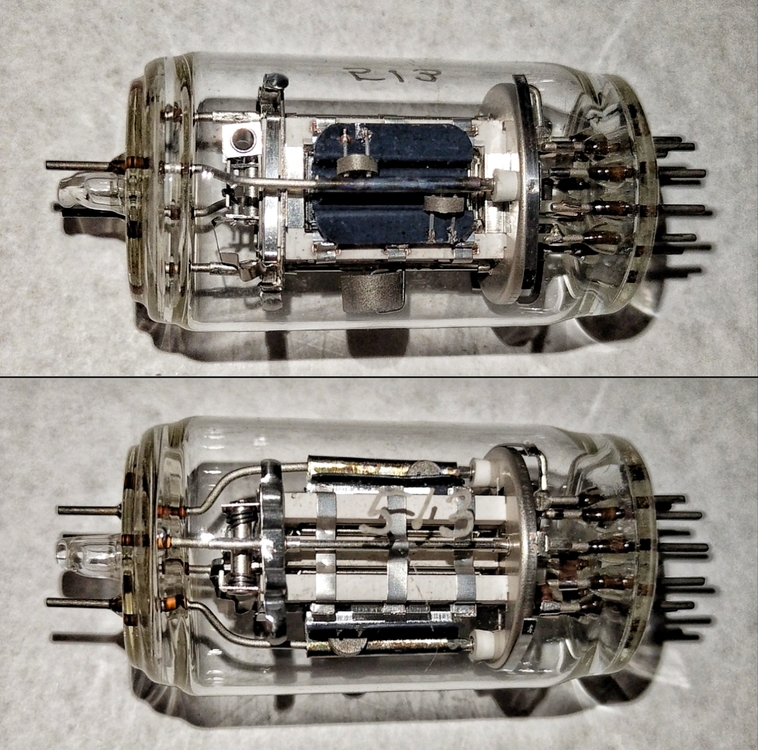

Данные фэу отличаются всем-- и уникальностью конструкции динодной системы, и да, они крайне редки!

-

Очень хотелось бы продолжения по тематике "ВЭИ", также имеется парочка ФЭУ от "ВЭИ". один из оных я уже тут показывал, но чего-то никто даже не отреагировал. Покажу повторно:

Весьма редкая и, я бы сказал, для "избранных", продукция фотоумножителей типа "ВЭИ"-- тип данных приборов "ВЭИ-5КСЦ" и "ЭИ-5МЩ", ОЭМЗ-ВЭИ, 50е года.

Отличаются чисто материалом фотокатода.

(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1).jpg.dbf257e562d0fd82c9e59f967316c68c.jpg)

-

Вот только не понятно как сам диск с экраном сделан, он поворотный или тоже уже зафиксирован на токовводах анодных выводов?

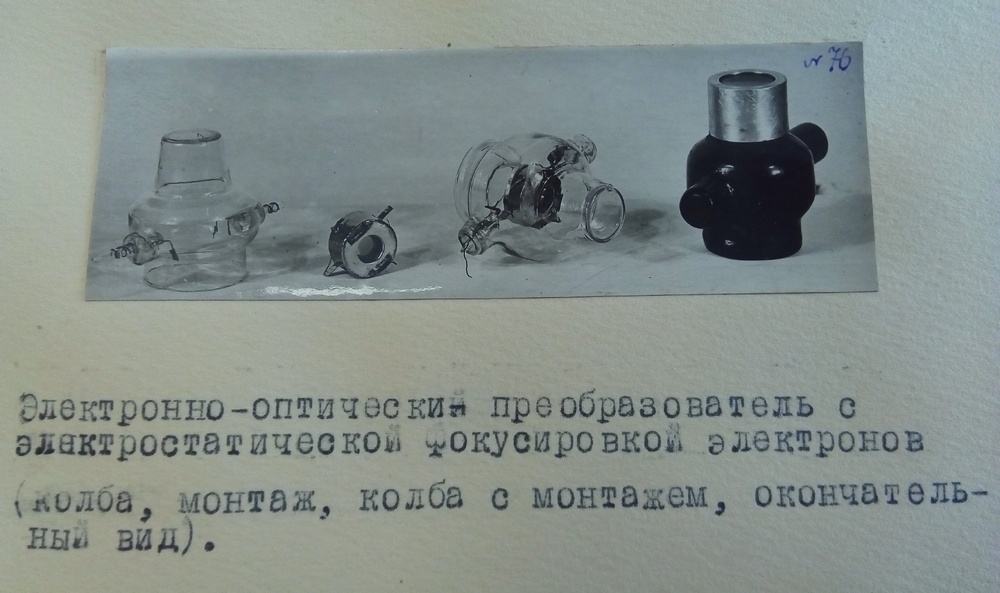

И да, раз уж пошла тема по ЭОПам из ВЭИ, то вот еще один на закуску;

Электронно-оптический преобразователь "ФК50-3Е". Московский "ОЭМЗ-ВЭИ", 50ые года

На первый взгляд, прибор ни чем не примечателен, но если посмотреть ближе--в первую очередь, это исполнение выводов, в стекле впаяны петлеобразные контакты, и на них поверх наносился слой аквадага, который и являлся контактом с электродами фотокатода и подфокусирующего электрода.

Но самое интересное, это экран--сначала мне показалось то, что экран сам по себе большой, но большую его его площадь просто закрасили аквадагом, да вот ничего подобного!! Сам экран представляет из себя маленькую кругляшку из тонкой слюды(!) диаметром каких-то там 7-8 мм которая аккуратно вклеена в толщу стекла заднего торца посредством стеклоцемента. Таких маленьких экранов у ЭОП я еще не встречал!

Сделано это, ПМСМ, для контактного фотографирования с высоким разрешением.

-

Лично к моему который я показал, паспорта нет. Паспорт попадался только на "ВЭИ-3, и то, как я говорил, это было 10 лет назад.

По поводу "ВЭИ" все что я знал уже сказал, остальное только за вами, так как вы завладели доступом туда к информации по эвп, так что, тут нечему удивляться--если я что-то говорю, то можеть быть не совсем быть тем, так как это косвенные доказательства, и не факт что в тех же обрывках написано верна менеджерами недоучками. У вас же прямые документальные доказательства, так что ваша по ЭОПам Ц и с линзами взяла, так как у меня нет таких доступов данные заведения и таких связей с их работниками. Так что с меня взятки гладки, как бы это грустно не звучало

Насчет своего образца я буду усомнен до последнего, что он уже куда позднее, так как конструкция с прямым переносом в конце 40ых уже, ПМСМ, неактуальна.

-

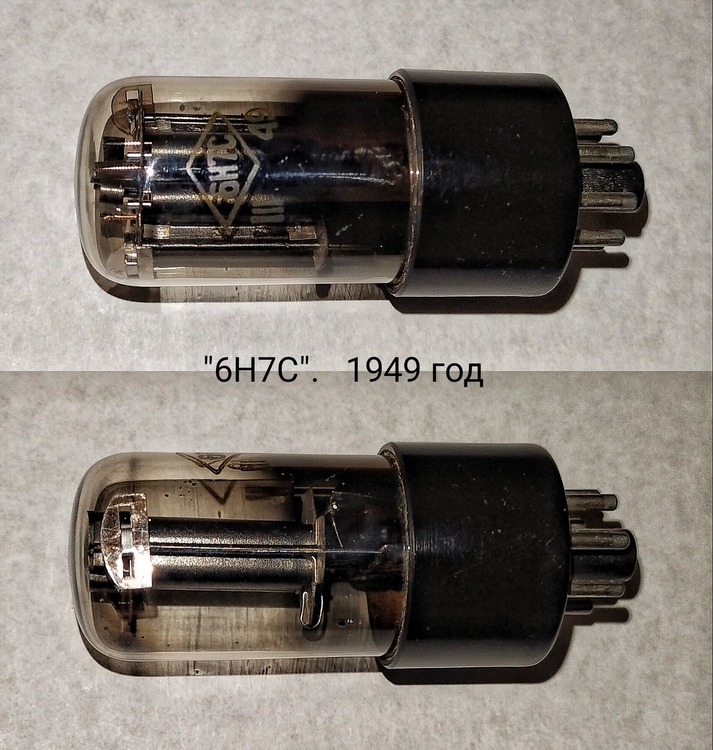

Еще одна раритетная старушка попалась!)

Двойной триод ранних лет типа "6Н7С". Ташкентский "ФОТОН", 49 год.

Лампа конечно уже поработала, но это не помеха--у лампы весьма красивые вороненые черные аноды!

-

5 часов назад, checha сказал:а вот это нихренаж себе. неожиданно!!! Еще один вид эоп значит был между серией "Ц" и "В", признаю, значит серия "В" это была последняя в которой анод выводился из ножки "лампочки накаливания", затем уже освоили коваровые кольцевые и штыревые впаи электродов в стекло.

Хотелось бы увидеть в живую такой образец!!!

P.S. Свою информацию я черпаю из добытых паспортов к продукции и частично найденую в сети. По ВЭИ, увы, информация это самое настоящие сокровища, особенно то что вы раскопали, так бы я до сих пор гадал как устроен тот же "Ц"

-

Я к данным эоп даже паспорт находил, но увы, это было давно, в году 11-12. там отчетливо был логотип ВЭИ в ромбике а не овосибирского "экран" лого, и проставлена дата выпуска.

К продукции ВЭИ вообще крайне редко попадается родная документация в коробках.

-

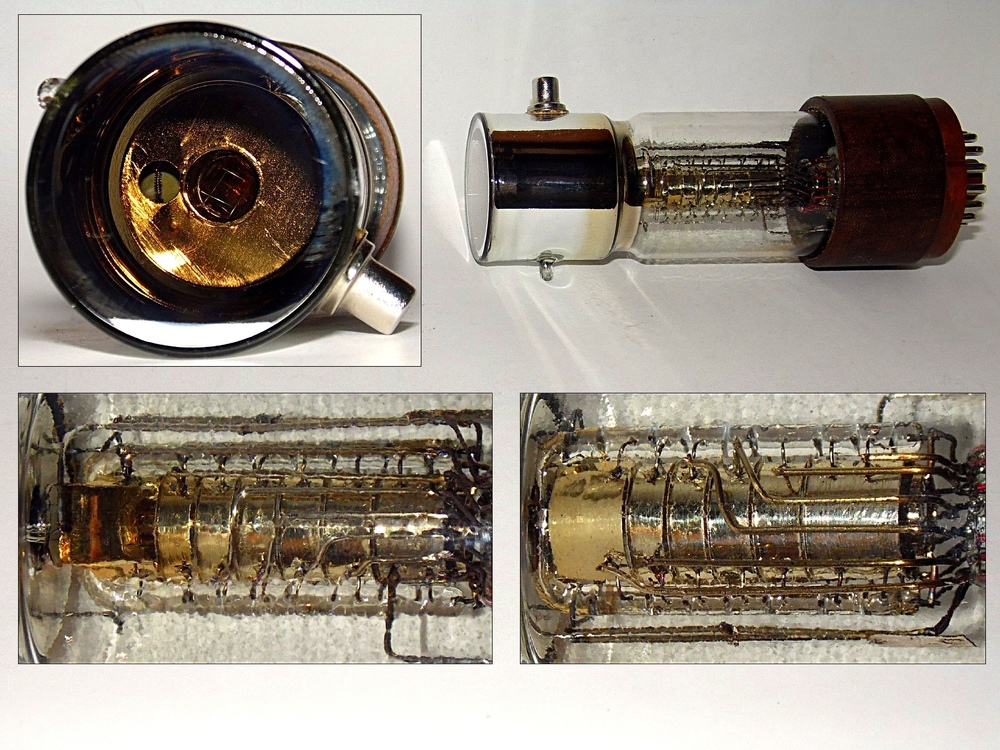

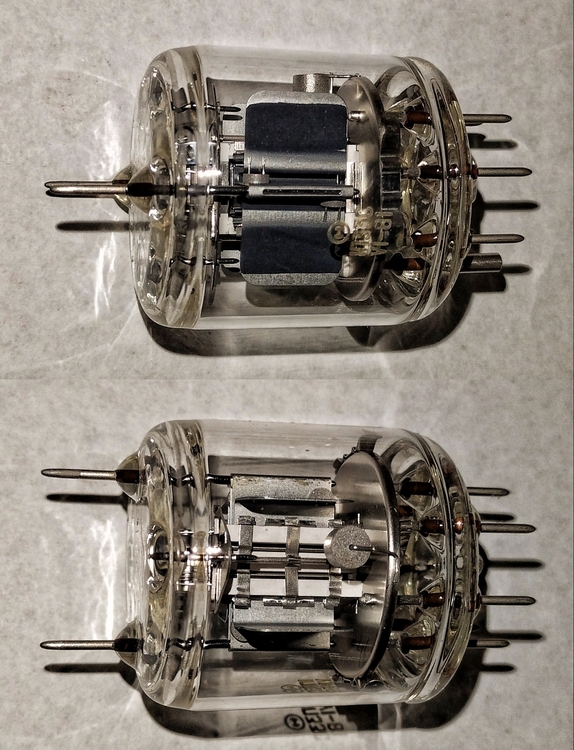

В конце 40ых годов были разработаны ЭОП уже с электронными линзами типа "ВЭИ", которые в 60ых годах стали уже называться просто "В-хх". Вот один из примеров:

Электонно-оптический преобразователь типа "ВЭИ-3". Москва. ОЭМЗ-ВЭИ. 50 год.

В отличии от первых образцов типа "ВЭИ", "Ц-1" и "Ц-2", у данной серии ЭОП конструкция прибора была упрощена вообще до минимума: не стали больше заморачиваться над выводами–фотокатод стали выводить не через наружный металлический колпочок, а просто переднюю часть колбы стали покрывать графитовым токопроводящим слоем(аквадагом). Также исчез карболитовый цоколь с анодной боковой горловины–выводы термического активатора и анода просто стали скручивать в плотный клубок и запихивать вглубь стеклянной ноги. Также конструкция обрела электронную линзу и большое расстояние между катодом и анодом-экраном.

Скажу по секрету, у данных ЭОП есть врожденная "болезнь"–дело в том, что вся эта громоздкая конструкция висит на единственной и довольно хлипкой ножке, и при любом относительно сильном толчке или падении на твердую поверхность самого ЭОП или прибора, в котором он установлен, как правило, происходил летальный исход данных ЭОП, то есть отрыв арматуры вместе с ногой по бортикам спая соска, так как на анодном барабане нет никаких пружинных распорок/фиксаторов, которые бы сдерживали "свободный" ход арматуры.

Что касается развития технологии прибора--данная технология, по крайней мере серия ЭОПов "ВЭИ", в начале 60-ых была передана на Новосибирский "Экран", где данные ЭОП с такой конструкцией арматуры выпускались еще с маркировкой "ВЭИ-3", но, примерно между 63м и 65м годом(точно не скажу) приборы стали маркироваться уже по новому стандарту "В", в конкретном случае с "ВЭИ-3"–это "В-3М":

(1)(1)(1)(1)(1)(1).jpg.b97d7e7581ad0743ac6103b11c64bd01.jpg)

Также до 1965 года корпус прибора покрывался цапонлаком, имеющим янтарный на просвет оттенок, затем приборы стали просто напросто эмалировать защитной краской (красной или зеленой, в зависимости от применения – гражданка ли это, или оборонка). Применялись ЭОП в танковом бинокулярном перископе "ТВН-2Б"

-

И тем не менее, я сильно усомнен в том, что мой эоп неотносится к разработкам советского "Стакана Холста", Тем более таких огромных размеров мой образец, что ни в какую технику такая бомбэлла не войдет.

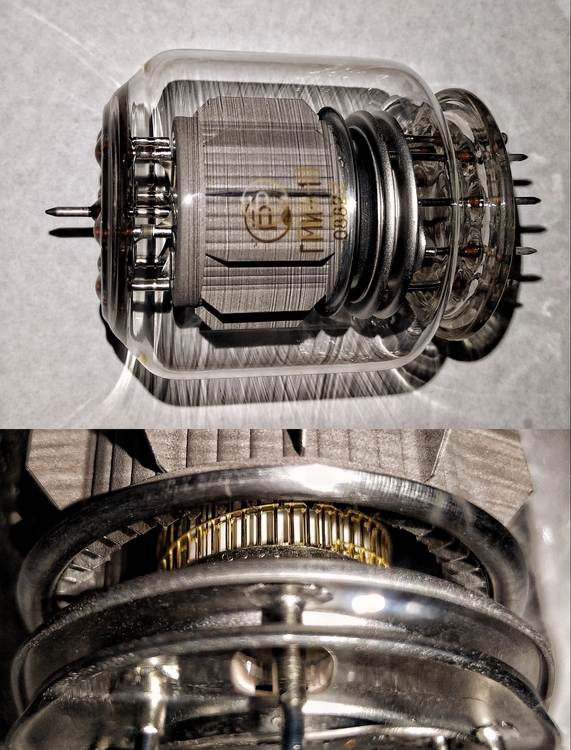

Кстати да, забыл совсем уточнить еще одну немаловажную деталь-- если вы обратите внимание, то, что у зарубежного прибора, что у наших "Ц-1" и "Ц-2", фотокатодный слой нанесен на стеклянное входное окошко, а анодом является арматура с поворотным механизмом пластины с люминофором и распылителем фоточувствительного слоя. В моем же образце все наоборот--анодный электрод сделан в виде металлического напыления на выходном стеклянном окне баллона с люминофорным кружком, а вот катодная часть это арматура с поворотным механизмом и самим диском, который в изначальной форме открыт для распыления на него фотослоя, а затем он опрокидывался и защелкивался.

Фот фото от прежнего владельца данного прибора, в котором когда диск был еще в не опрокинутом состоянии:

А вот кстати фото тех самых серийных образцов от ВЭИ:

-

Если вы считаете что мой образец это не прототип тем же Цшкам, то что же что тогда у меня?

ЗЫ. А что это за конструкция, и можно полностью увидеть документы на данные разработки?

-

Буду, потому что это один из самых первых ЭОП с подобной конструкцией в СССР. Это была первая попытка советских инженеров скопировать с голландского "Стакана Холста", и это опытный прототип для последующей разработки образцов в серию.

Надо сказать, скопировали мы не полностью--если у зарубежного прибоора все минимально и локанично без всяких отростков, то у наших что опытного, что у серийных из самого барабанчика растет невероятных размеров отросток с ножкой из под "лампочки накаливания" с выводами, что превращает маленький аккуратненький ЭОПчик в огромную бомбэллу, разумеется и габариты налобного ПНВ увеличиваются в двое.

-

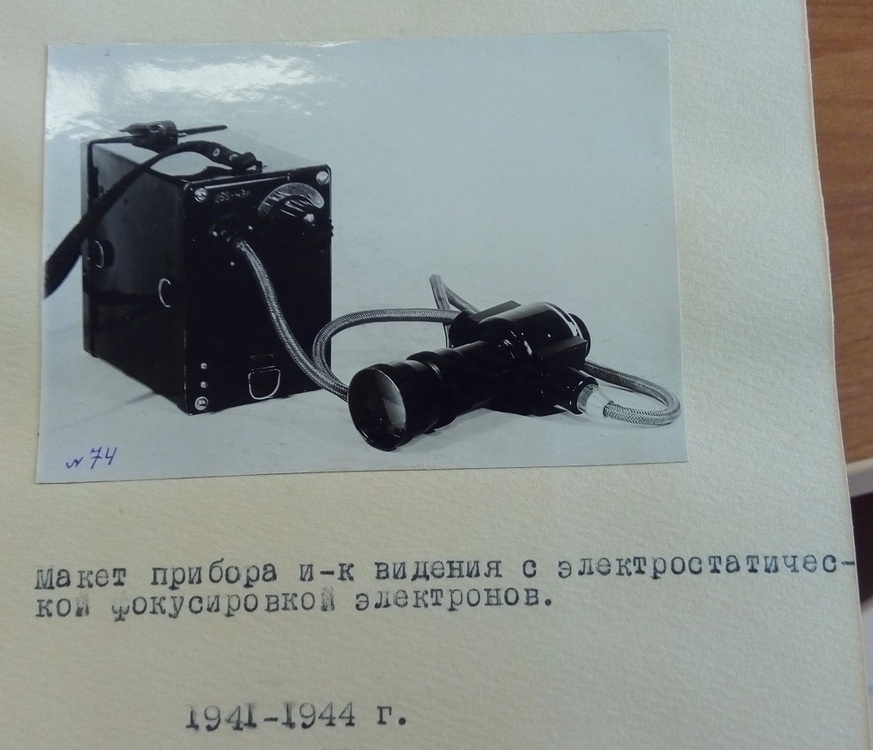

"Ц-1" и "Ц-2" разработаны в 41 году для приборов таких как "Дельта-ВЭИ"

-

Покажу весьма уникальный довоенный компонент из приборов ночного видения СССР из далеких30ых годов.

Сначала небольшое повествование о данном приборе;

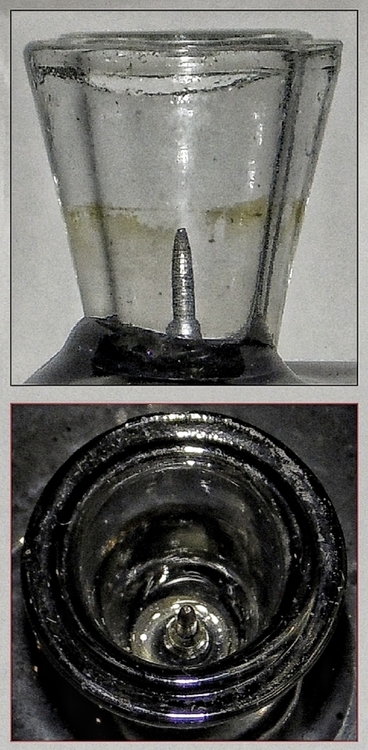

Когда-то очень давно, я в интернете наткнулся но фото очень интересного ЭОП с довольно сложной конструкцией, состоящей из нескольких подвижных деталей – так называемый "Стакан Холста". Что же это за изделие, я поясню:

Данный ЭОП представляет собой два установленных друг в друга стакана, на плоские донышки которых наносились фотокатод и люминофор. Так как это самый первый прообраз ЭОП, электронных линз фокусировки в них еще не было. Подаваемое к этим слоям высоковольтное напряжение создавало электростатическое поле, обеспечивающее прямой перенос электронного изображения с фотокатода на экран с люминофором. В качестве фоточувствительного слоя в приборе использовался кислородно-серебряно-цезиевый фотокатод (S-1), имевший довольно низкую чувствительность, хотя и работоспособный в диапазоне до 1,1 мкм. У данных ЭОП расстояние между фотокатодом и экраном, как правило, делалось довольно малым, так как из-за отсутствия электронных линз была проблема с разлетом электронов, летящих с фотокатода под различными углами.

Преобразователь был разработан Холстом с соавторами в исследовательском центре фирмы "PHILIPS"(Голландия) в 1934 году. Он остался известен как "Стакан Холста".

Ну и покажу взятое из сети очень красивое фото этого прибора:

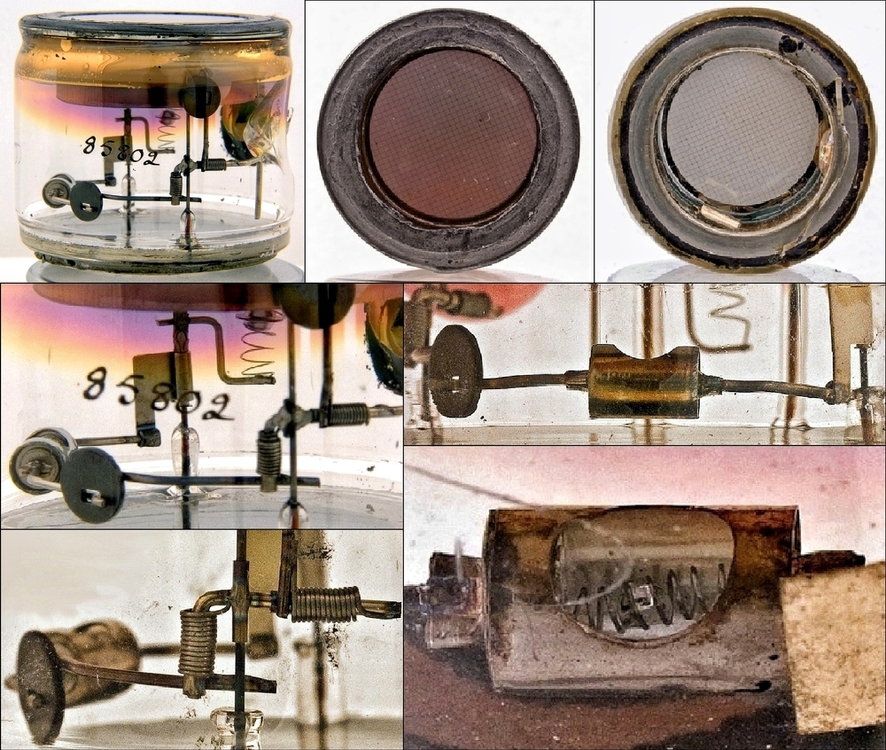

Так вот, зачем я начал рассказывать об этом "Стакане Холста", тому есть веский повод–в мои загребущие ручонки попал аналогичный образец, но советского происхождения. Прибор выглядит достаточно солидно и внушает своими размерами.

Изготовлен прибор опытным институтом ОМЗ-ВЭИ в конце 30х годов.

.jpg.1757166a2333b1bcaffffbacb115b5b9.jpg)

А теперь расскажу о последовательности сборки данного ЭОП, как я это понял:

1) На плоское дно цилиндрического баллона наносится тонкая металлическая сетка;

2) Далее посредством напыления наносится кольцевидная металлизированная токопроводящая подложка;

3) Далее на дне баллона, по центру наносится слой люминофора в виде круга;

4) Далее устанавливается кольцевидный электрод анода, который прикрывает подпружиненным слюдяным экранирующим диском люминесцентный круглый экран. В это же время, диск удерживается в прижатом к дну состоянии поднесенным мощным магнитом снаружи баллона;

5) Далее в стенки баллона впаиваются анодный вывод и изолятор, кольцевой анод разваривается на них;

6). Монтируется катодная арматура, в которой подпружиненное "зеркальце" находится поперек оси люминесцентного экрана. В нужном положении оно удерживается своеобразным, очень похожим на мышеловку, приспособлением.

7) Далее производятся окончательная сборка, разварка арматуры, откачка и запайка баллона;

8) Далее на термический распылитель, спрятанный в экранирующем цилиндрике с козырьком, подается напряжение, в результате чего на само "зеркальце", и частично по внутренней поверхности баллона распыляется активирующий фоточувствительный слой.

9) Далее к стенке баллона подносится мощный магнит, который оттягивает на себя крючок, само "зеркальце" по инерции опрокидывается посредством легкого толчка и принимает нужное положение в одной плоскости с люминесцентным экраном;

10) Далее магнит от от баллона убирают, и крючок блокирует обратный ход "зеркальца"–острие проходит сквозь имеющееся отверстие в виде ушка, разваренного на оправе "зеркальца".

Судя по всему, слюдяной защитный диск защищает люминофор от повреждения при операциях разварки и запайки. А также дополнительно защищает люминофор от распыления активирующего вещества.

-

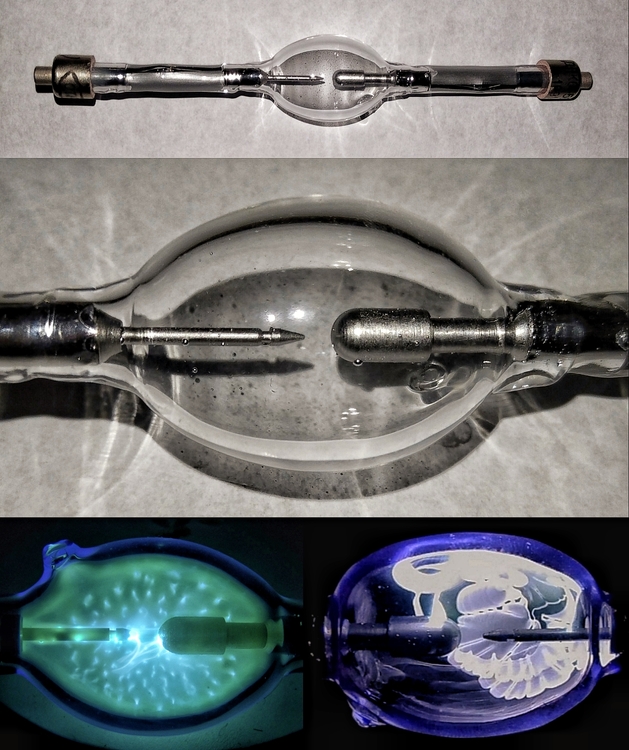

Такого тут еще никто не постил, так вот, покажу я интереснейший вид ламп, так называемые Ртутные Ксеноновые короткодуговые лампы серии "ДРКс"--интересны они следующими особенностями:

1) В отличии от чистопородных ксеноновых дуговых ламп серии ДКсШ/ДКсЭл/ДКсР/ДКсШРб, в этих лампах давление газа в холодном состоянии не высокое, в связи с чем разряд в них извивается очень лениво и легко поджигается в поле катушки Тесла.

2) В отличии от ламп серии СВД/СВДШ/ДРШ, в этих образцах ртуть добавлялась не в виде огромной капли, как в лампах типа "ДРШ", а в очень мизерных порциях.

3) На счет ксенона, то он играет не роль буферного газа - для первоначального розжига дуги, как в лампах типа "ДРШ" и подобных лампах, а одновременно разгорается с ртутными добавками и вступает в номинальный дуговой режим. Так что в связи с этим, зовутся эти лапы "ДРКс" (Дуговые Ртутные Ксеноновые), а не "ДРШ" или "ДКсШ".

А теперь покажу пару образцов данных ламп, встречаем!

А) Дуговая ртутно-ксеноновая шаровая лампа типа "ДРКс-500". Зеленоград, Логотип завода не опознан.

Это самая маломощная лампа из этой серии.

Б) Еще одна ртутно-ксеноновая шаровая лампа, на этот раз куда более мощная товарка типа "ДРКс-1500". Зеленоград, Логотип завода не опознан.

Эта лампа из данной серии занимает 3 место по мощности. Самая мощная, ЕМНИП, была "ДРКс-2000".

Область применения - используются в качестве точечного источника коротковолнового УФ-излучения в фотолитографическом оборудовании микроэлектроники. Так же используется в проекционных установках, предназначенных для совмещения и помодульного экспонирования полупроводниковых пластин при производстве "БИС", "СБИС" и других изделий электронной техники. Также используется при производстве печатных плат высокой плотности соединений (HDI).

LEON and Vadim-Snow-72 like this -

Чет совсем тема лежит, никто ничего годного не постит... Тогда я буду многопостингом заниматься, че делать...

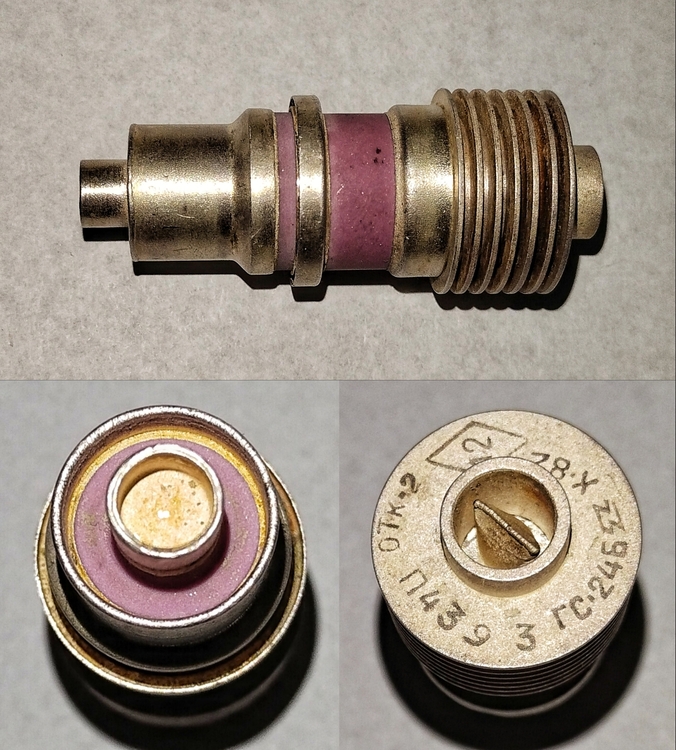

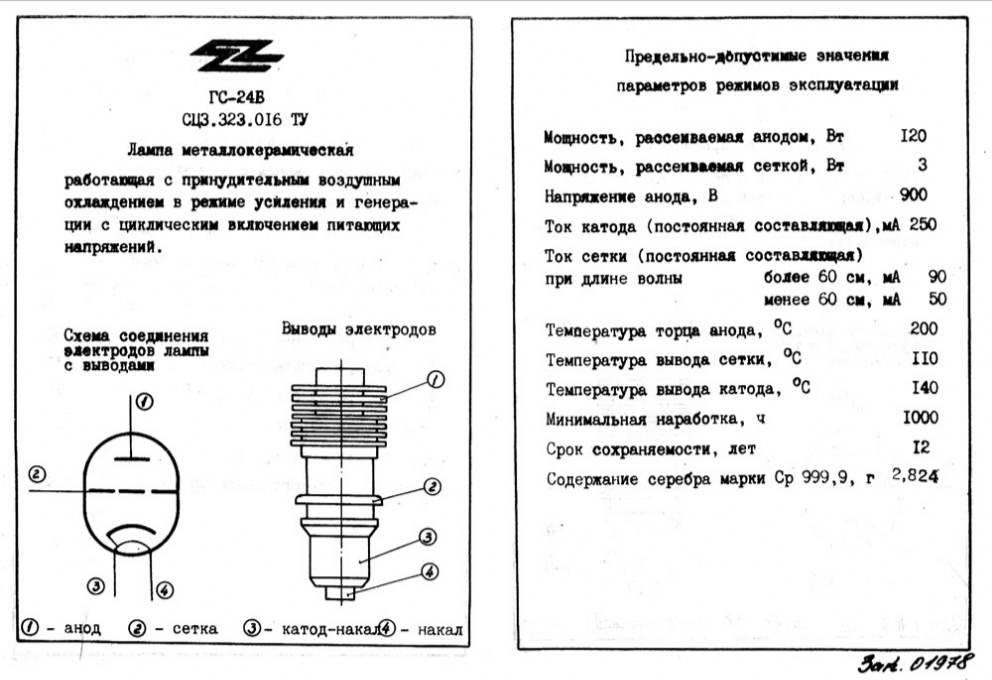

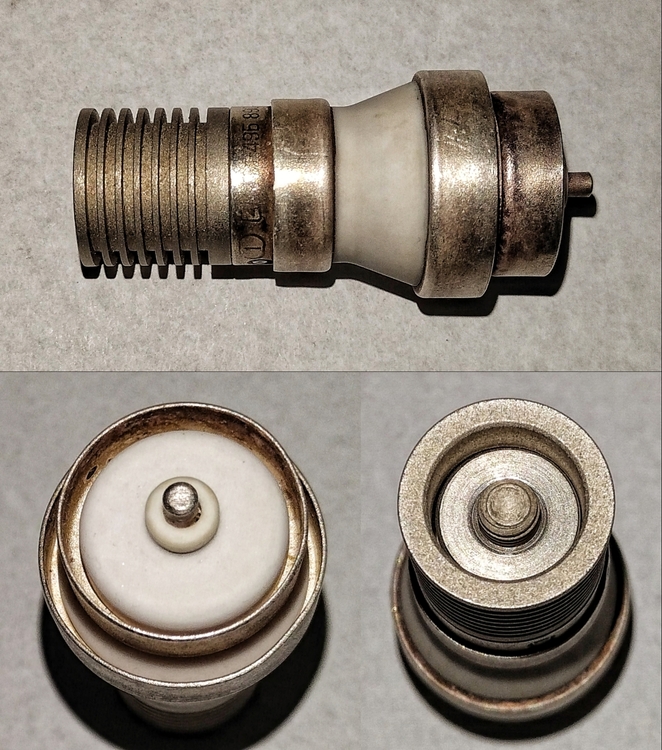

1) Металлокерамический СВЧ триод типа "ГС-24Б". Завод мне неизвестен, 82 год.

Лампа имеет коаксиальную конструкцию электродов, так как устанавливается в волноводный СВЧ модуль. Охлаждение анода воздушное.

Паспорт на лампу;

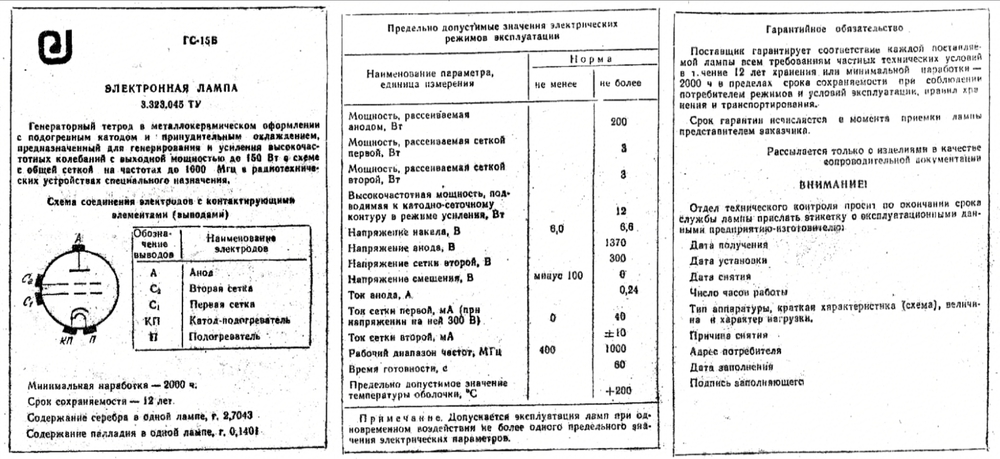

2) Еще один металлокерамический СВЧ тетрод типа "ГС-15Б". Новосибирский НЭВЗ, 79 год.

Лампа также имеет коаксиальную конструкцию для установки в волноводный разборный модуль в специальной аппаратуре.

Паспорт га лампу;

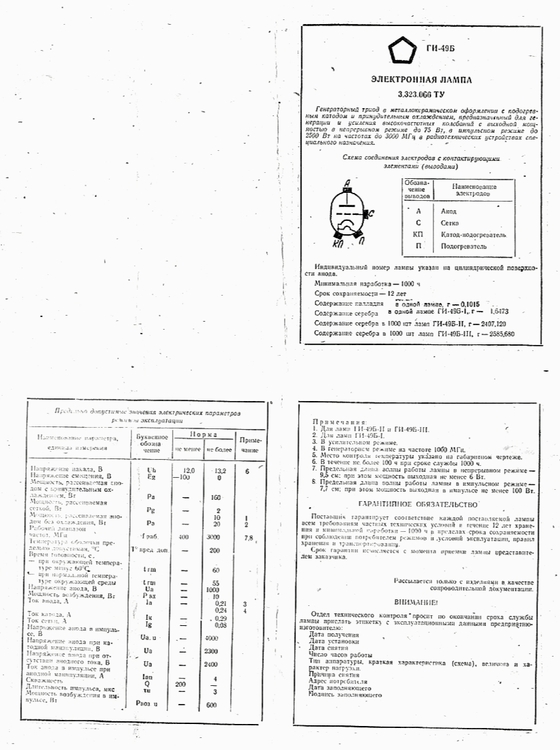

3) На этот раз, уже импульсного действия триод типа "ГИ-49Б". Новосибирский НЭВЗ, 89 год.

Паспорт на лампу;

4) Самый интересный, и надо сказать, довольно редкий СВЧ триод типа "ГС-27Б". Новосибирский НЭВЗ, 85 год.

В отличии от предыдущих товарок, у этой лампы нака и катод уже сделаны независимо друг от друга--первая группа выводов не коаксиальная а вильчатая которая выводит подогреватель, а вот первое кольцо это уже катодный цилиндр.

-

Еще парочка весьма красивых прямонакальных двойных тетродов "рогаток"

1) Весьма нечастый прямонакальный тетрод в пальчиковом исполнении по имени "Н-22". Новосибирский НИИ "Восток".

Имеется проспект к этой всей триаде данных ламп, сверив все размеры, выяснилось--это самая маленькая из всей троицы. В серию лампа видимо так и не пошла.

2) Еще одна, самая большая и последняя из троицы прямонакальных тетродов, коя уже обрела серийное название "1П33С", по старому звалась "Н-24". Новосибирский НИИ "Восток".

Арматура практически ничем не отличается, за исключением увеличенных анодов, да и штенгель переехал с вершины на нижнюю часть. По размерам лампа тоже куда крупнее.

-

Попало мне тут еще несколько весьма красивых лампешек

1) Весьма увесистый и суровый генераторный тетрод типа ГУ-72Б. Ульяновский завод, 80 год.

Предназначена лампа для работы в режиме однополосного усиления мощности не менее 70 Вт в диапазоне частот до 10 МГц.

2) Из того же формфактора, но уже импульсный модуляторный тетрод типа ГМИ-10. Рязанский РЗЭП, 80 год.

Предназначена лампа для работы в импульсных модуляторах при напряжении анода в импульсе до 9 кВ и тока в импульсе более 13 А.

3) Старшая сестричка по номенклатуре да и по размерам--импульный модуляторный тетрод типа ГМИ-11. Рязанский РЗЭП. 82 год.

Предназначена лампа для работы в импульсных модуляторах при напряжении анода в импульсе до 10 кВ и тока в импульсе более 14 А.

-

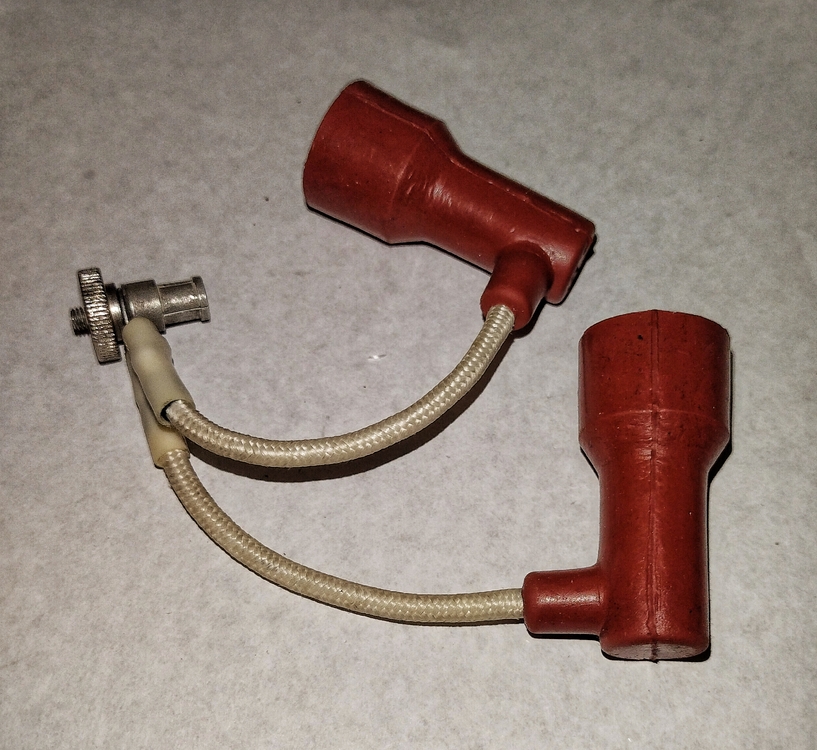

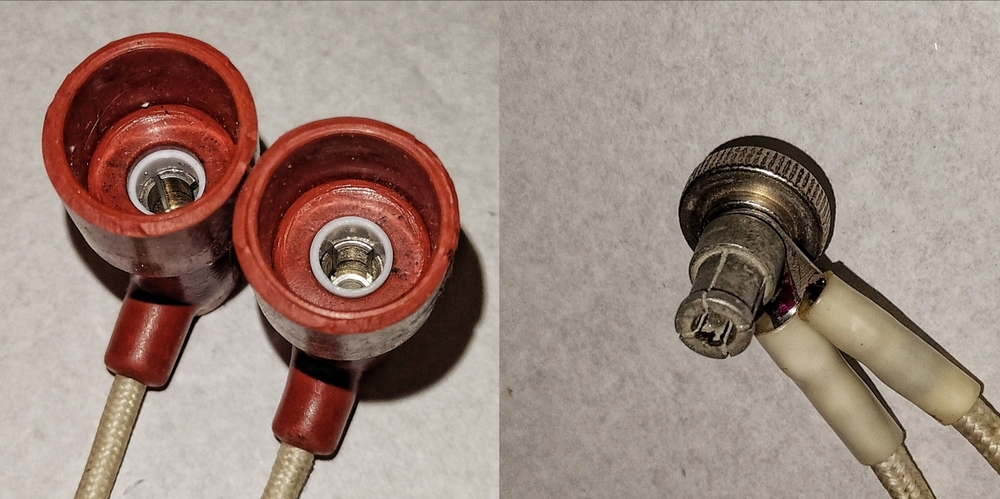

Еще один высковольтный соединитель, а точнее спаренный в одну точку. Данные коннекторы применялись у вакуумных переключателей типа "ВВ-5", а иногда на некоторых газотронах или тиратронах с штыревым выводом такого же сечения. Видимо от одной точки шло питание сразу на два выключателя которые могли уже коммутировать свои схемы независящие друг от друга .

-

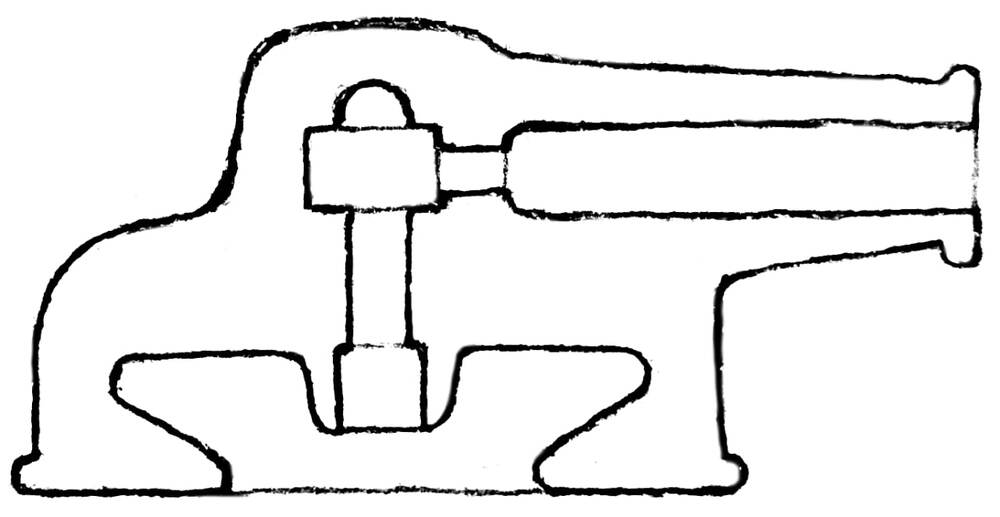

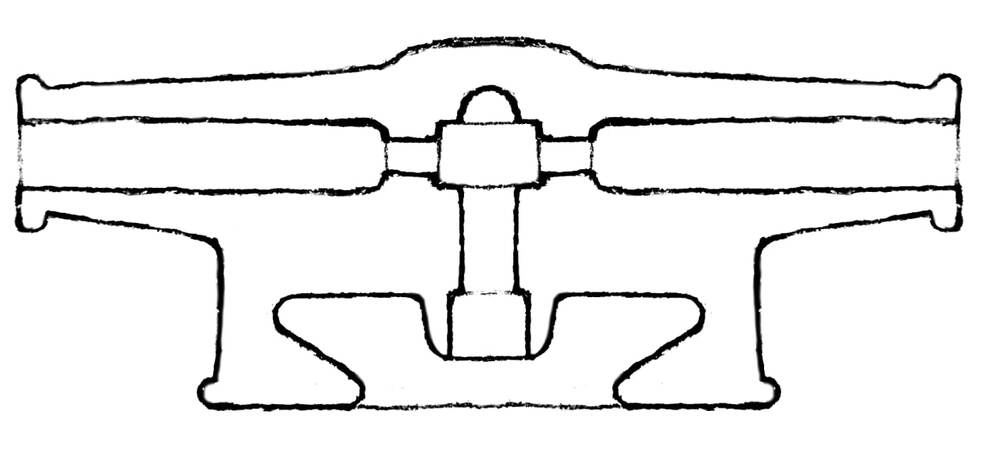

Еще парочка весьма интересных высоковольтгых коннекторов для электронновакуумных приборов-для ЭЛТ!

Представляют из себя весьма мощную присоску, которая не просто прилягает к колбе ЭЛТ, она вовсе надевается на стеклянный изолятор в виде этакого "ведерка" в котором как раз торчит штыревой вывод.

Вторая кстати с двойным выходом, видимо для запитки сразу двух ЭЛТ:

Вид коннекторов в разрезе:

То самое изолирующее "ведерко" для второго вывода анода ЭЛТ:

in Отечественная элементная база

Posted

Покажу еще одну весьма красивую и с довольно каноничной конструкцией 20х-30 годов

Весьма роскошный прямонакальный триод типа "ГУ-4", ранее его название "КС-2", а в простонародье "чебурашка":

А) Черный штифтовой цоколь-- Рязанский "РЗЭП", 54 год.

Б) Коричневый штифтовой цоколь--Рязанский "РЗЭП", 65 год.

Получила эту кличку за счет торчащих выводов сетки и анода в противоположные стороны, как уши у милого зверька из замечательного мультика СССР "Чебурашка и Крокодил Гена"

Лампа довольно старых разработок, чуть ли не начала 30ых годов, конструкция тоже говорит сама за себя--имеется два поддерживающих стеклянных штабика, один держит анод, другой куда длинней с крючком на конце, держит сетку и вольфрамовый катод в натянутом состояние. Цоколь довоенный--штифтового типа, как у всех ламп тех годов.